Поездка в Тунис была моей давней мечтой. Но не из-за моря, солнца и белого песочка, хотя они там бесконечно приятны. Много лет я собираю по крупицам историю своей семьи и она прочно связана с Великим Исходом- первой волной эмиграции. Галлиполи, Константинополь, Париж и тунисский город Бизерта. Но с последним пунктом все как-то не складывалось и не получалось. И вот в июле этого года мечта осуществилась. И, если Карфаген, Сиди-Бу-Саид, Бардо и т.д, меня вполне устраивали в рамках экскурсии в группе, то в Бизерту я поехала с другом.

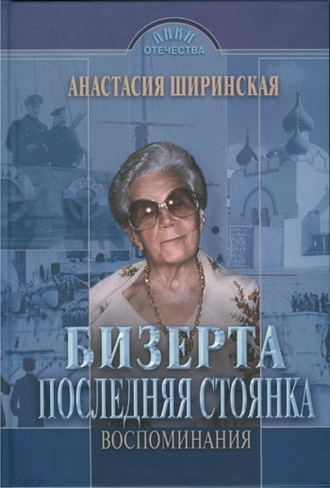

Ранним утром дорога из Хаммамета в Бизерту была комфортной и живописной, водитель весьма приятным и учтивым. Город встретил нас гудками кораблей и шумным рыбным рынком, ведь это еще и рыбный порт Туниса. Первая остановка была на площади имени русской женщины, «ангела русской эскадры и легенды Северной Африки» Анастасии Манштейн-Ширинской.

«Ко дню рождения русской гордости Туниса муниципалитет города Бизерты принял решение переименовать одну из площадей, на которой находится православный храм, и назвать ее именем Анастасии Ширинской. Это единственная площадь во всей Северной Африке, носящая имя живой русской легенды. Истинному патриоту, мужественной женщине, талантливому человеку, хранительнице памяти о русской эскадре и ее моряках. Больше никто и никогда из наших соотечественников не удостаивался такой высокой чести.»

Судьба Ширинской – это судьба первой волны русской эмиграции. Она помнит слова отца, морского офицера, командира миноносца «Жаркий»: «Мы унесли с собой русский дух. Теперь Россия – здесь».

В 1920 –м году, когда она оказалась в Африке – во французской колонии, - ей было 8 лет. Только на этом континенте согласились приютить остатки армии барона Врангеля – 6 тысяч человек.

Бизертское озеро - самая северная точка Африки. Тридцати трем кораблям Императорского Черноморского флота, ушедшим из Севастополя, здесь было тесно. Они стояли, плотно прижавшись бортами, и между палубами были переброшены мостики. Моряки говорили, что это – военно-морская Венеция или последняя стоянка тех, кто остался верен своему Императору. Каждое утро поднимался Андреевский стяг.

Здесь был настоящий русский городок на воде – морской корпус для гардемаринов на крейсере «Генерал Корнилов», православная церковь и школа для девочек на «Георгии Победоносце», ремонтные мастерские на «Кронштадте». Моряки готовили корабли к дальнему плаванию – обратно в Россию.

На сушу выходить было запрещено – французы обнесли корабли желтыми буйками и поставили карантин. Так продолжалось четыре года.

В 1924 году Франция признала молодую Советскую республику. Начался торг – Москва требовала вернуть корабли Черноморской эскадры, Париж хотел оплаты царских займов и проживания моряков в Тунисе. Договориться не удалось.

Корабли пошли под нож. Настал, пожалуй, самый трагический момент в жизни российских моряков. 29 октября 1924 года раздалась последняя команда – «Флаг и гюйс спустить». Тихо спускались флаги с изображением креста Святого Андрея Первозванного, символ Флота, символ былой, почти 250-летней славы и величия России…

Анастасия Александровна, всей душой любя Тунис, так и прожила в течении 70 лет с Нансоновским паспортом (паспорт беженки выдаваемый в 20-х годах), не имея права покидать пределы Туниса без специального разрешения. И только в 1999 году, когда это стало возможным, она снова получила гражданство России и, приехав на Родину, навестила свое бывшее родовое имение на Дону.

«Я ждала русского гражданства, - говорит Анастасия Александровна. - Советское не хотела. Потом ждала, когда паспорт будет с двуглавым орлом – посольство предлагало с гербом интернационала, я дождалась с орлом. Такая я упрямая старуха».

Она самая известная учительница математики в Тунисе. Ее так и называют – мадам Учительница. Бывшие ученики, приходившие к ней домой за частными уроками, стали большими людьми. Сплошные министры, олигархи и нынешний мэр Парижа – Бертрано Делано.

"Белый дом и белые колонны. Двести лет на берегу Донца

В старом парке прячутся вороны, и алеют розы около крыльца.

Как вернуться в старую усадьбу, как найти дорогу в небытье?

Только сердце может хранить правду, рассказать что было… Было и прошло.

Я вернусь, и в зарослях сирени заливаться будет соловей,

Я вернусь, чтоб встретить в парке тени дорогих и близких мне людей.."

А.Ширинская.

Командовал Русской Эскадрой контр-адмирал Михаил Андреевич Беренс. Необычна его судьба, как и судьба его родного брата Евгения Андреевича Беренса. Сухие строки официальных послужных списков братьев не могут показать всю глубину трагедии этой семьи..

Евгений Андреевич Беренс.

(30 октября 1876, Тифлис -7 марта 1928, Москва). Дворянин.

Награды:

Орден Святого Станислава 2-й степени;

Орден Святого Георгия 4-й ст, за бой у Чемульпо;

Орден Святого Владимира 4-й степени;

1895. Окончил Морской кадетский корпус.

1904-1905. старший штурман крейсера "Варяг". Участник морского боя у Чемульпо.

После войны - на Балтийском флоте.

Старший офицер броненосца "Цесаревич".

Преподавал в Морском корпусе и в Академии Генерального штаба.

1910-1914. Военно-морской агент (военно-морской атташе) в Германии и Голландии,

1915-1917 - в Италии.

Февраль 1917. Капитан I ранга Беренс возглавляет иностранный статистический отдел Морского генштаба.

Октябрь 1917. Перешёл на сторону Советской власти.

1928. Умер в Москве.

Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Михаил Андреевич Беренс

(16 января 1879, Кутаис - 20 января 1943, Тунис). Дворянин.

Награды:

Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом;

Орден Святого Георгия 4-й степени, "За отличия в делах против неприятеля";

Орден Святой Анны 2-й степени с мечами, золотая сабля с надписью "За храбрость".

1898. Окончил Морской корпус, а затем штурманский офицерский класс.

1900. во время Боксерского восстания в Китае, участвовал в штурме форта Таку.

1904. Порт-Артур. Служба на эскадренном броненосце "Севастополь"; командование миноносцем "Бойкий".

1920. прибыл в распоряжение генерала Врангеля в Крым и был назначен командиром отряда судов на Азовском море; командиром 2-го отряда судов Черноморского флота и старшим морским начальником в Керчи.

24 ноября 1920 занял пост младшего флагмана Черноморской эскадры.

1920 – один из морских начальников перехода остатков флота ВСЮР во французскую военно-морскую базу Бизерту в Тунисе.

После отъезда адмирала М. А. Кедрова в Париж принял командование эскадрой до ее разоружения после признания Францией СССР 29 октября 1924.

Скончался в Тунисе 20 января 1943 г.

Похоронен в Мегрин (предместье Туниса).

Вот такие два брата. Красный адмирал и белый адмирал (в Императорском флоте оба – капитаны I ранга).

Их дед – адмирал Евгений Андреевич Беренс – сражался на бастионах Севастополя в Крымскую войну, был старшим флагманом Балтийского флота.

Когда делегация СССР под руководством красного Беренса в 1924 г. посещала Бизерту, белый Беренс с братом встречаться отказался. Выросли вместе, а умерли на разных континентах…

В Бизерте адмирал Беренс работал портным, шил дамские сумочки и кошелечки, а еще входил в попечительский совет русской общины, занимался строительством храма Александра Невского.

На дверях храма евангельская строка одной из заповедей Блаженства : «Блаженны изгнанные правды ради.» После утилизации последних кораблей Императорской Эскадры, деньги, вырученные от продажи металлического лома, пошли на строительство этого храма. Сейчас там проходят службы и венчаются русские моряки, специально для этого приезжающие в Бизерту. На русском участке христианского кладбища множество флагов и цветов, которые они оставляют у мемориала памяти «русских туниссцев».

Помню горечь соленого ветра,

Перегруженный крен корабля;

Полосою синего фетра

Уходила в тумане земля;

Но ни криков, ни стонов, ни жалоб,

Ни протянутых к берегу рук, —

Тишина переполненных палуб

Напряглась, как натянутый лук,

Напряглась и такою осталась

Тетива наших душ навсегда.

Черной пропастью мне показалась

За бортом голубая вода.

1926 Николай Туроверов.

В этой заметке использованы материалы и фото сайта Русской общины в Бизерте.

Рада Вашему интересу к теме заметки

Рада Вашему интересу к теме заметки

Очень интересно! Спасибо за очень трогательную историю о судьбах человеческих.

ОТВЕТИТЬ